東京都心を中心に、都市部で住宅価格の高騰が続いている。多くの人にとって、住宅はいまも「人生で最も高い買い物」であり続けている。そんななか、日本銀行がマイナス金利を解除してから1年以上がたち、低く抑えられてきた住宅ローン金利が上昇する見込みが高まっている。無理なく住宅ローンを返済するには、どんなことに気をつけるべきだろうか。

「住まいのしあわせを、ともにつくる。」という「パーパス」(存在価値)を掲げる、住宅金融支援機構。全期間固定金利の住宅ローン【フラット35】など様々な金融サービスを通じて、住宅ローンを必要とする人が安心して住まいを取得できるよう支援している。また、金利上昇局面で正しく住宅ローンを選択できるよう、全国の様々な現場で中立・公正な立場から金融リテラシーを高める教育活動を展開しているJ-FLEC(金融経済教育推進機構)と連携し、住宅ローン利用者の金融リテラシー向上にも取り組んでいる。

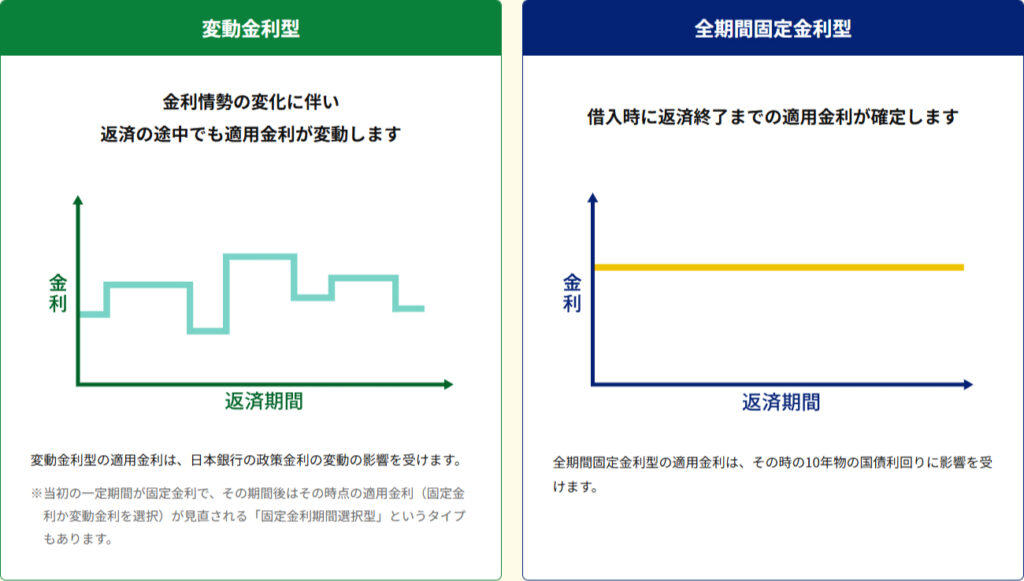

住宅ローンの金利タイプは、大きく分けて「変動金利型」と「全期間固定金利型」の2種類がある。変動金利型は、政策金利の変動に応じて返済途中でも金利が変わる。一方で固定金利型は借りるときに金利が決まり、返済が終わるまで金利は変わらない。

バブル崩壊後の約30年間、変動金利型の金利は低い水準で安定してきた。これはデフレ対策で政策金利が低く抑えられてきたためだ。しかし2024年3月に日本銀行がマイナス金利政策の解除を決定し、その後追加利上げに踏み切ったことで、変動金利型住宅ローンの金利はおおむね0.15~0.35%上昇した。

近年、都心部を中心に住宅価格は上がり続け、東京23区内では新築マンションの平均価格が2年連続で1億円を超えた。住宅ローンはこれまで、返済期間が35年の商品が一般的だったが、最近では40年や50年という長期間にわたって返済するタイプの商品も出ている。

折しも物価高が重なり、食費や光熱費だけでなく、住まいにかかる修繕費や火災保険料などもじわじわ上がっている。「こうした物価高の中では、月々のローン返済額が気になるのも自然なことです」と住宅金融支援機構の担当者は話す。

そのうえで、こう続ける。「都内で新築マンションの販売価格が平均1億円を超えたという報道もありましたし、借入額が増えるほど、長期にわたって返済するタイプに目がいくのも理解できます。返済期間を延ばすほど、毎月の返済額は低く抑えられますから。ただ返済期間が長引くほど、金利動向の影響を受ける度合いも大きくなることは要注意です」

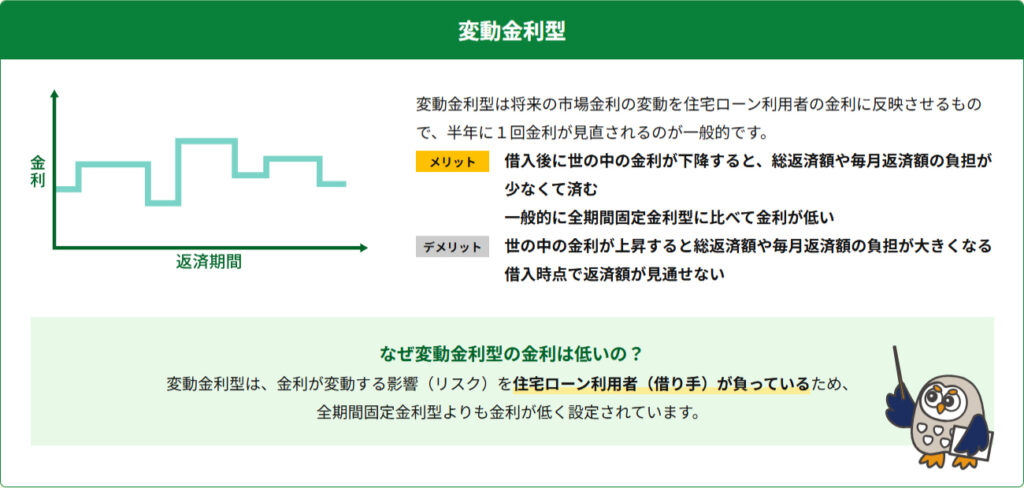

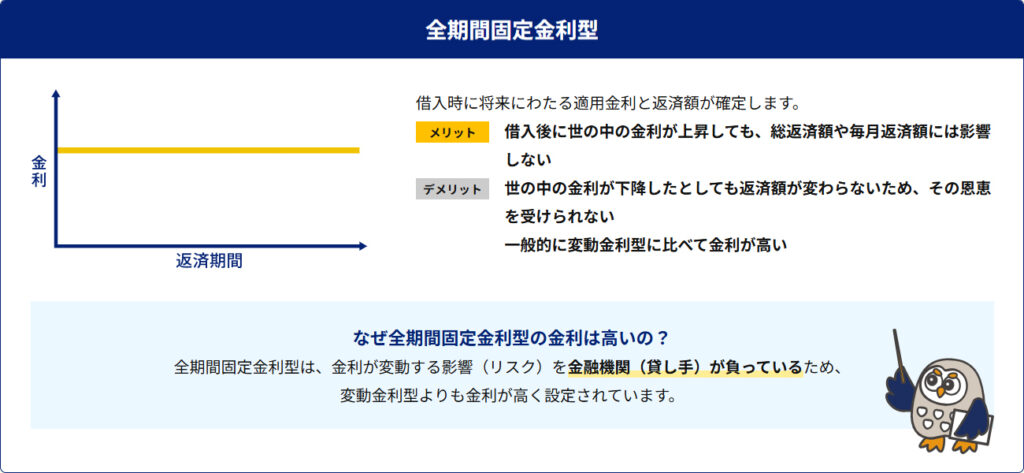

変動金利型と固定金利型、それぞれのメリットとデメリットは何だろうか? 変動金利型は、半年ごとに金利が見直されるのが一般的で、借り入れ時点で返済総額を見通すことが難しい。金利は固定金利型に比べて低い傾向があり、借り入れ後に世の中の金利が下がれば返済額は抑えられるが、逆に金利が上昇すると返済の負担が重くなる。 固定金利型は、借入時に金利と返済額が確定するため将来の返済計画が立てやすい。一方で、金融機関が金利変動リスクを負うため、借り手にとっては変動金利型よりも金利が高くなる傾向がある。

「目先の金利だけでなく、子どもの教育費、親の介護の可能性など、さまざまな要素から家計の収入と支出を考えることが大事です」と担当者は話す。金利が上昇して月々の返済額が増えても家計を圧迫しないか、繰り上げ返済で対応できるか、といった自己分析が必要になる。「金利タイプは慎重に選ぶことが大切。住宅を買うことはライフプランを立てること、とも言えるでしょう」

住まいをどう持ち、どう守っていくか。住宅ローンの選択は家計だけでなく、家族のあり方、将来の生き方にも関わってくる。金利の変化に向き合いながら、無理のない返済計画を立てていくことが、これからの暮らしを描く第一歩になる。